2022年,浙江大学杭州国际科创中心国家自然科学基金申报成果实现新突破,获批国家自然科学基金28项!这些项目大部分都来自科创中心的青年科学家,它们融合了物质科学、生命科学与信息科学,体现出科创青年勇于探索、交叉创新,以国家重大需求为导向,积极突破瓶颈,为科技自立自强贡献力量的雄心壮志。

为进一步弘扬科学家精神,用科技进展庆祝党的二十大胜利召开,科创中心从今天开始,将陆续为您揭开这些项目的神秘面纱,带您走进丰富多彩的科学世界。

半导体碳化硅已经成为了新能源、智能电网、轨道交通和信息通讯等国民经济和社会发展的基础材料,是我国“十四五”期间重点攻关的半导体材料,但是碳化硅在单晶生长、晶圆加工和薄膜外延等过程中都有可能产生位错,从而影响材料性能。

那么,究竟什么是位错,有了位错对材料的电学性质、机械性质具体会产生什么影响,如何从宏观和微观的角度去减少位错呢?科创中心先进半导体研究院的年轻人们一直在探索,青年科学家王蓉、邓天琪、韩学峰和刘晓双更是依托各自研究优势,围绕这些棘手问题申报课题,并获批2022年国自然基金。

今天,先让我们走近科学家王蓉,她的“利用缓冲层迭代降低碳化硅中位错密度的研究”成功入选面上项目,一起来看看,她是如何在微观世界减少位错的。

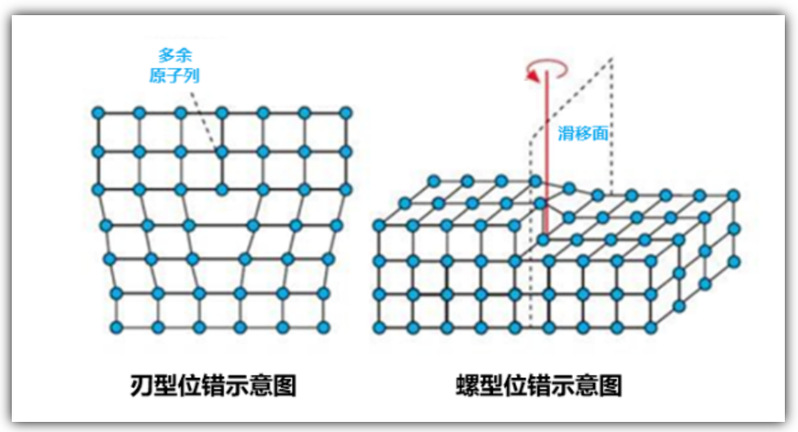

王蓉研究员的系列研究都与碳化硅中位错的识别与调控息息相关,形象地说就是在给碳化硅“看病”。目前,团队主要聚集碳化硅中的两种微观缺陷:一种是线缺陷,一种是点缺陷。其中,线缺陷的集中表现形式就是标题中所说的“位错”。

世界上的物质基本都是由原子构成的,晶体也不例外。如果我们把原子看成是一个个排队的小人,那晶体就是由小人排列形成的方阵。晶体在结晶时受到热应力作用,或受到切削、研磨等机械应力作用,内部质点排列容易变形,原子行间相互滑移,不再符合理想晶体的有秩序的排列。这就好比排队时,列与列之间就会突然走进几个“不守规矩”的小人插队或者离开队列,由此就形成了位错。

位错的存在,会影响材料的内部结构,从而影响材料的性能。王蓉所研究的项目,就是通过调控位错的动力学行为,以降低碳化硅中位错的密度,从而提升材料的性能。

日前,王蓉所在团队在浙江省“尖兵计划”等研发项目的资助下,成功生长出了厚度达到50 mm的6英寸碳化硅单晶,在国内尚属首次报道。这个厚度,比目前国内碳化硅单晶的厚度翻了一番,晶型为4H,典型的(0004)晶面的X射线衍射峰的半高宽均值为18.47弧秒,总位错密度为5048/cm-2,晶体质量达到了业界水平。该重要进展意味着,碳化硅衬底成本有望大幅降低,半导体碳化硅产业发展或将迎来发展新契机。

此次项目,王蓉计划在厚单晶的基础上,利用新技术进一步降低位错密度,从而提升材料质量。

“金无足赤,人无完人”,出错无论对材料和人来说都是在所难免,关键在如何纠错。王蓉的工作就是要阐明碳化硅材料中位错的产生和演变机理,调控位错的动力学行为,从而抑制“出错”的概率。或许,这些研究都还比较基础,但只有基础打坚实了,产业化才能少走弯路。

王蓉希望,可以在科创中心潜心科研,努力成为那个让大家少走弯路的人,用实际成果助力科技创新与产业创新双向联动,不断改善宽禁带半导体性能,深化宽禁带半导体在各领域应用,为我国科技创新事业蓬勃发展贡献力量。